कृषि

जलवायु

-

Temperature

25-32°C -

Rainfall

40cm -

Sowing Temperature

25-30°C -

Harvesting Temperature

16-18°C

-

Temperature

25-32°C -

Rainfall

40cm -

Sowing Temperature

25-30°C -

Harvesting Temperature

16-18°C

-

Temperature

25-32°C -

Rainfall

40cm -

Sowing Temperature

25-30°C -

Harvesting Temperature

16-18°C

-

Temperature

25-32°C -

Rainfall

40cm -

Sowing Temperature

25-30°C -

Harvesting Temperature

16-18°C

मिट्टी

इसे मिट्टी की व्यापक किस्मों में उगाया जाता है लेकिन अच्छे निकास वाली दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। इसकी खेती और अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी की पी एच 6 से 7.5 होनी चाहिए।

प्रसिद्ध किस्में और पैदावार

ज़मीन की तैयारी

प्रत्येक वर्ष गहरी से मध्यम गहरी मिट्टी में एक गहरी जोताई करें। क्रॉस हैरो के बाद 1-2 बार जोताई करें। खेत इस तरह से तैयार करें कि खेत में पानी खड़ा ना रहे।

बिजाई

बीज

| फंगसनाशी/ कीटनाशी दवाई | मात्रा (प्रति किलोग्राम बीज) |

| Carbendazim |

2gm |

| Captan | 2gm |

| Thiram | 2gm |

खाद

खादें (किलोग्राम प्रति एकड़)

| UREA | SSP | MOP |

| 73 | 140 | - |

तत्व (किलोग्राम प्रति एकड़)

| NITROGEN | PHOSPHORUS | POTASH |

| 33 | 22 | - |

बिजाई से पहले 10-15 टन गाय का गोबर या रूड़ी की खाद मिट्टी में डालें। बिजाई के शुरूआती समय में नाइट्रोजन 33 किलो (73 किलो यूरिया), फासफोरस 22 किलो (140 किलो सिंगल सुपर फासफेट) की मात्रा प्रति एकड़ में प्रयोग करें। फासफोरस की पूरी मात्रा के साथ नाइट्रोजन की 50% मात्रा बिजाई के समय शुरूआती खुराक के तौर पर डालें । खादों की बाकी बची मात्रा को बिजाई के 30 दिनों के बाद डालें।

सिंचाई

अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए महत्तवपूर्ण अवस्थाओं जैसे शाखाओं के बनने के समय, फूल निकलने और दाने बनने के समय उचित सिंचाई दें। ये सिंचाई के लिए गंभीर अवस्थाएं होती हैं। खरीफ के मौसम में इस फसल को बारिश की तीव्रता के आधार पर 1 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। रबी और गर्मियों के मौसम में पानी की उचित उपलब्धता होने पर गंभीर अवस्थाओं में सिंचाई आवश्य करनी चाहिए। यदि दो सिंचाइयां उपलब्ध हों तो फूल निकलने से पहले और फूल निकलने पर सिंचाई करें।

पौधे की देखभाल

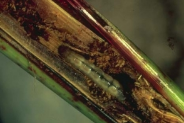

- हानिकारक कीट और रोकथाम

- बीमारियां और रोकथाम

फसल की कटाई

इसकी कटाई का सही समय तब होता है जब दाने सख्त और नमी 25 प्रतिशत से कम हो। जब फसल पक जाये तो तुरंत कटाई कर लें। कटाई के लिए दरांती का प्रयोग करें। पौधे धरती के नज़दीक से काटें। कटाई के बाद काटी फसल को एक जगह पर इक्ट्ठी करें और अलग अलग आकार की भरियां बना लें। कटाई के 2-3 दिन बाद बालियों में से दाने निकालें। कई बार खड़ी फसल में से बालियां काटकर अलग अलग कर ली जाती हैं और फिर बालियों की छंटाई कर ली जाती है। इसके बाद इन्हें 3-4 दिन धूप में सुखाया जाता है।