केंचुआ प्राचीन काल से ही किसान का मित्र रहा है. केंचुआ खेत में उपलब्ध अध-सड़े-गले कार्बनिक पदार्थो को खाकर अच्छी गुणवत्ता की खाद तैयार करते रहते है. यह मृदा में जीवाणु कवक, प्रोटोजोआ, एक्टिनोमाइसिटीज आदि की अपेक्षित वृद्धि में भी सहायक होते हैं. आज से 25-30 वर्ष पूर्व हमारी भूमियों में केंचुआ काफी संख्या में जाये जाते थे, किन्तु आज बागों, तालाबों में ही केंचुआ रह गया है. केंचुओं की दिन प्रतिदिन घटती जा रही संख्या के कारण ही भूमि उर्वरता में कमी आती जा रही है. शायद यही करण है कि जैविक एवं टिकाऊ कृषि में पुनः केंचुआ खाद याद आ रही है.

केंचुआ खाद का उद्देश्य

- गोबर एवं कूड़ा-कचरा को खाद के रूप में बदलना.

- रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी लाना.

- भूमि की उर्वरता शक्ति बनाये रखना.

- उत्पादन में आयी स्थिरता को समाप्त कर उत्पादन बढ़ाना.

- उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाना.

- भूमि कटाव को कम करना तथा भूमिगत जल स्तर में बढ़ोत्तरी.

- भूमि में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाना.

- भूमि में जल धारण क्षमता में वृद्धि करना.

वर्गीकरण

सम्पूर्ण विश्व में केंचुओं की अनुमानित 4000 प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें लगभग 3800 प्रजातियाँ जल में रहने वाली एवं 200 प्रजातियाँ भूमि में रहने वाली हैं. भारत में लगभग 500 प्रजातियाँ पाई जाती है. उद्भव एवं विकास के आधार पर केंचुओं को उच्च अकशेरूकी समूह में रखा गया है, जिसका फाइलम, एनिलिडा क्लास-ओलिगो कीटा तथा आर्डर-लिनिकोली है. मुख्यतः कंचुएं तीन प्रकार के होते है:

मुख्यताः केचुएं तीन प्रकार के होते है-

एपीजीइक- यह भूमि की ऊपरी सतह पर रहते है.

एनीसिक- भूमि की मध्य सतह पर पाये जाते है अथवा रहते है.

एण्डोजीइक- यह जमीन की गहरी सतह पर रहते है.

विश्व में पाई जाने वाली केंचुओं की समस्त प्रजातियाँ पर्यावरण के अनुसार उपयोगी हैं. भूमि में पाई जाने वाली समस्त 200 जातियॉ भूमि को जीवन्त बनाये रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, किन्तु भूमि में केंचुओं की कमी हो गयी है अथवा भूमि में कंचुए समाप्त हो गये हैं. केंचुओं की उन प्रजातियों का चयन वर्मी कम्पोस्ट निर्माण हेतु किया जाये जो गोबर एवं घास-पूस, पेड़-पौधों की पत्तियों को आसानी से खाकर खाद बना सकें. अतः वर्मीकम्पोस्ट (केंचुआ खाद) बनाने के लिए उपयोग में आने वाले वर्म निम्नवत है-

डिलस यूजिनी

इसका प्रयोग दाक्षिण भारत के इलाके में सर्वाधिक होता है. इसकी विशेषता यह है कि निम्न तापमान सहन करने के साथ-साथ छायादार स्थिति में उच्च तापक्रम को भी सहन करने की क्षमता रखता है. यह केंचुआ रात्रि में अधिक सक्रिय रहता है. इनका रंग लालिमायुक्त, बैंगनी, पशु के मांस की तरह होता है. लम्बाई 4 से 14 सेमी० तथा व्यास 5 से 8 मिमी. तक होता है. यह 40 दिन में वयस्क हो जाते हैं तथा इनकी अधिकतम उम्र तीन वर्ष तक होती है. यह अनुकूल परिस्थितियों में 46 दिन तक तीन दिन के अन्तराल पर 1- 4 कोकून बनाता है. इसके एक कोकून से 1 से 5 केंचुए निकलते हैं.

आइसीनिया फोटिडा

इसका प्रयोग खाद बनाने में सबसे अधिक किया जा रहा है. इसे रेड वर्म के नाम से जाना जाता है. यह लाल भूरे बैंगनी रंग के होते है इनके पृष्ठ भार पर रंगीन धारियां दिखाई देती हैं. इनकी लम्बाई 4 से 13 सेमी० तथा व्यास 5 से 8 मिमी. होता है. यह काफी जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं. इसी कारण इनकी उत्पादन क्षमता अधिक होती है तथा रखरखाव आसान होता है. परिपक्व केंचुआ का वजन 1.5 से 2 ग्राम तक होता है. यह कोकून से निकलने के 55 दिन बाद वयस्क होकर कोकून बनाना आरम्भ कर देते हैं. तीन दिन के अंतराल पर एक कोकून बनाता है जो 23-24 दिन में हैचिंग के उपरान्त केंचुआ बनाता है.

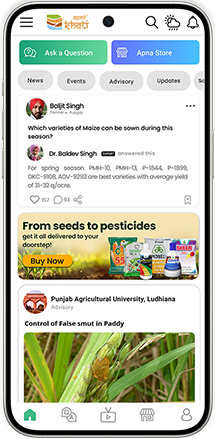

इस खबर को अपनी खेती के स्टाफ द्वारा सम्पादित नहीं किया गया है एवं यह खबर अलग-अलग फीड में से प्रकाशित की गयी है|

स्रोत: Krishi Jagran